ゼオライトとは何か

(1)ケイ酸イオン

ケイ酸イオンはSiを中心に周囲を4つの酸素で正四面体的に囲まれたイオン(下の図2.1左(a))で、無機物質のなかでは酸素を介して珍しくポリマーになる性質があります。1次元でケイ酸イオンがつながると繊維状になり、今話題になっている石綿等(下の図2.1(f,g))がこれに分類されます。2次元でつながると粘土や雲母(下の図2.1(h))になります。粘土の滑らかな動きはこの平面状板が順に動くためです。さらに3次元につながっていくと長石や石英等の岩石(下の図2.1(i))になります。ゼオライトはこの岩石と同じように、3次元につながったものです。岩石との違いは、岩石が比較的熱安定的な平衡化合物なのに対して、ゼオライトは比較的不安定な化合物で長い時間(何百万年?)には安定な岩石に変わっていく物だと言うことです。しかし、その時間が我々の生活時間よりはるかに長いので、通常は安定な化合物に見えます。また、岩石類と大きく違うのは分子レベルの空間が規則正しく、たくさん空いていると言うことです。この空間がいろいろなガスの吸着や触媒作用に大きな影響を与えます。また、ゼオライトは骨格にアニオン中心を持つことが多く、このためカチオン(プラスイオン)を中に取り込む性質があり、このためカチオン交換剤として使われます。

(2)ゼオライトの種類と応用

ゼオライトは130種類位知られていますが、ケイ酸イオンのつながりかたで、いろいろな種類のものができます。上の図2.1右(a)はA型ゼオライトと言われ、吸着剤に使われることが多いです。また、上の図2.1右(b)はフォージャサイト型ゼオライトと言われ重質油の分解に使われます。

ゼオライトの利用としては、洗剤用ビルダーの比率が多いそうで、これは洗剤の中にゼオライトをまぜて水の中のカチオンを取り除き、泡立ちを良くするために使われます。昔はリン酸塩が使われていましたがリン酸塩は海の富栄養化の原因となり、現在はゼオライトが使われています。ゼオライトは岩石と同じ原料なので海に入っても全く環境を汚すことはありません。また、ゼオライトは重質油を分解してガソリンや灯油等の軽い油をつくり出すための触媒としてもたいへん役に立っています。こうして作られたガソリンは原油を蒸留して作ったガソリンよりもオクタン価が高く、良いガソリンになります。また、最近ではセンサーや高温に耐えられる分離膜としても利用されはじめています。その他にも、空気から酸素を分離するためや乾燥剤や吸着剤としても生活の中にたくさんはいっています。ただ表には出にくいので知られない場合が多くあります。みなさんの知らない所で縁の下の力持ちとして大いに役に立っているのです。

(3)大陸はなぜ動くか?

話題は全然異なりますが、みなさんは大陸移動説というのをたぶんどこかで聞いたことがあるでしょう。例えばアフリカ大陸と南アメリカ大陸は、昔つながっていたと言うことが各大陸の動物や植物等の調査から、明らかになっています。しかし、頑丈な大陸が動くなんて考えにくいとは思いませんか?私もゼオライトの合成をするまではそうでした。しかし、ゼオライトの合成を手掛けるようになって、確かに大陸は動くものだと考えるようになりました。ゼオライトは水の存在下、通常200℃以下で20気圧くらいあると容易に合成できます。つまりSi-O-SiやSi-O-Al等の結合はふつうの温度で1気圧では大変丈夫なのですが、これが水の存在下で100℃、20気圧程で、寒天やところてんのように柔らかいものになってしまう。このような条件では、Si-O-SiやSi-O-Al等の結合は加水分解して、切れやすくなる。岩石の基本成分はこれらのものであり、大陸の地面の底では100℃、20気圧と水の存在という条件は割と容易に実現しているので、地面の底では岩石類は、寒天のようだと考えた方が正しい。従って、このような状態で、どかからか力が加われば大陸が動くのは最もなことだと考えられます。

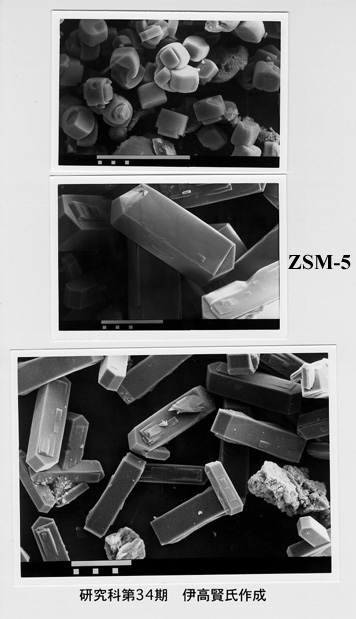

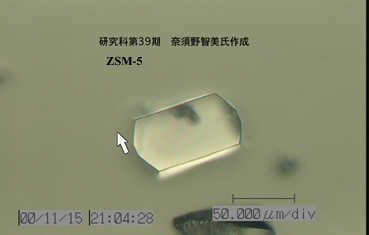

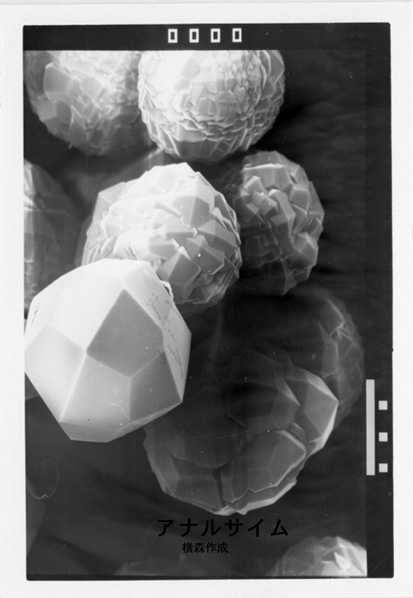

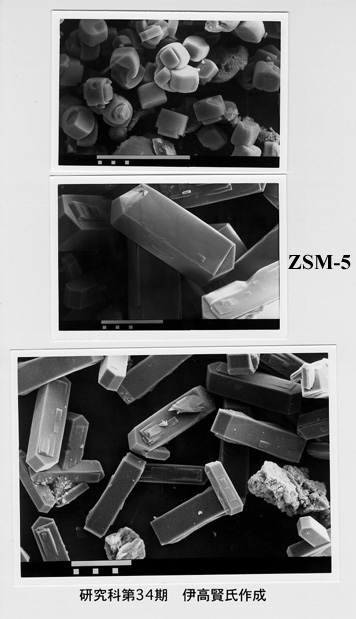

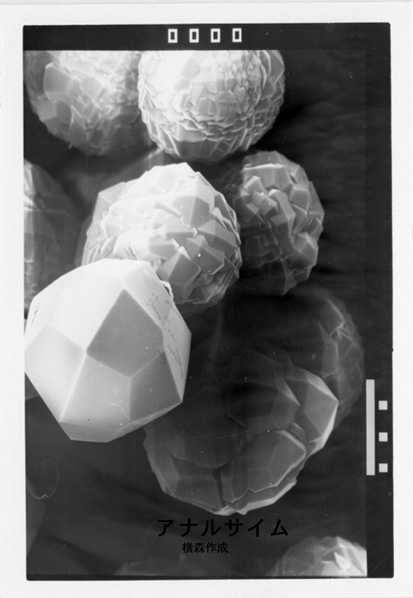

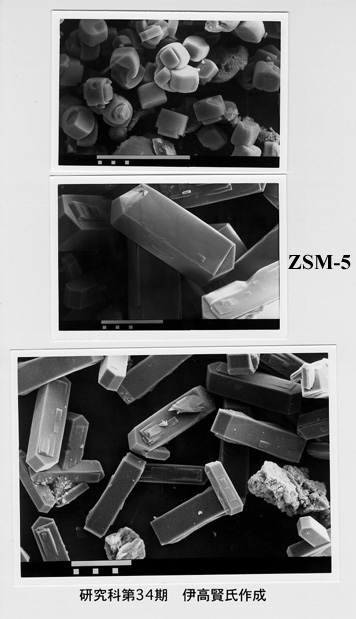

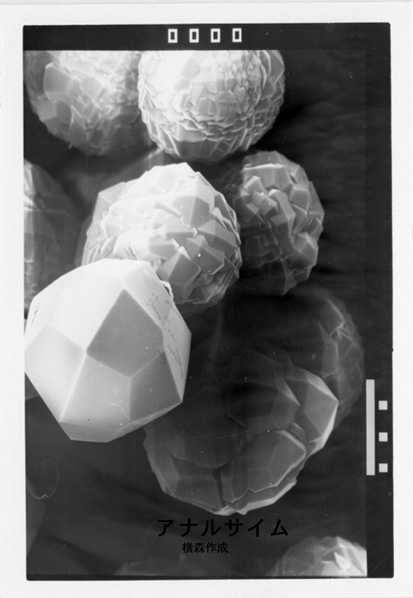

(4)当研究室で合成したゼオライトの例

当研究室では合成したゼオライトの構造に関する研究をX線単結晶解析で調べており、そのため大きな結晶を合成している例が多いです。