|

ベンゼンの音速と吸収:桜井 徹(本科44期)

|

学生のためのワンポイント レッスン

低分子アモルファス有機物質(特にπ電子を有するもの)は、光・電子機能性アモルファス分子製材料として興味がもたれている。

アモルファス分子は、乱れた分子配列をもち、優れた成形加工性、透明性、等方性均一性などの特徴がある。

具体的には、1) 分子構造とガラス形成能(ガラス転移温度)

2) 分子性ガラスの非晶構造

3) ガラス状態の固有の物性

4) 動的制御

ベンゼンの音速と吸収

桜井 徹

1.序論

(1)目的

ベンゼン核2個のナフタレンは、典型的なπ電子縮合系で、その結晶は有機分子結晶の代表の一つである。ナフタレンは、光吸収・けいりん光・光電導・エネルギー移行現象・シンチレーションなどの研究に使われている。

ベンゼン核3個のアントラセンは、もともと染料の原料として使われ始めたもので、化学の方面ではなじみ深いようであるが、その限りでは単結晶をわざわざつくって使う必要はない。しかし、近年になって、高エネルギー放射線測定のためのシンチレーター単結晶としての実用的要求や有機半導体研究という純学問的立場から、高純度の良質単結晶が用いられるようになった。

一方、ベンゼンは、現在のところ実用化には至っていない。それは、ベンゼンの融点が低い等、その性質に問題があるためである。しかし、ベンゼンは、ベンゼン核を有する物質の最小単位であり、ベンゼンの力学的性質を知ることは、ベンゼン核を有する物質の性質を理解するうえで重要な役割を果たすと思われる。そこで、本研究では、単純なベンゼンの力学的性質について調べ、ベンゼン核を有する物質のアモルファス化の可能性について調べる。

(2)ベンゼンの性質

ベンゼンは、常温常圧において、安定した無色の液体である。それは特徴的な芳香臭を有し、比較的低い沸点(80.1℃)と高い蒸気圧のため室温で急速に蒸発し、高い引火性を示す。また、水にわずかに溶解し、大多数の有機溶剤と混和する。ベンゼンは、C6H6の分子式をもつ環状炭化水素であり、六角形に二重結合が3個交互にはいった形をしている。分子内に電子豊富な二重結合を3個ももつにもかかわらず、安定性が高く、通常の不飽和結合に対する反応は起こりにくい。この異常な安定性こそが、有機化合物を二分するほどベンゼン環化合物がたくさん存在しうる理由である。まず、ベンゼン環の6個の炭素はすべてsp2混成軌道1)炭素であるから、六角形が平面だとすると内角が120度となり、ちょうどひずみのない形になり、安定である。また、二重結合が交互に配置する形は、共役系なので電子が非局在化して安定になる。しかし、ベンゼン環の安定性はそれだけの理由ではない。

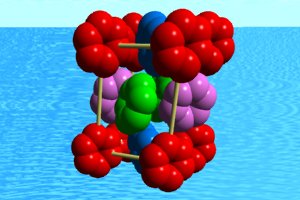

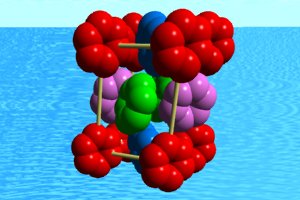

そもそもベンゼンの構造に二重結合は存在しない、それが安定性の鍵である。ベンゼンは、sp2炭素が6個六角平面に配置している。それぞれの炭素はπ電子1)を1個ずつもっているので、隣の炭素とσ結合を作りうるが、すべてのπ電子が平行すなわち六角形の面上に垂直に立っているため、6個同時にオーバーラップしてひとつながりの環状の結合をつくることができる(図A)。このドーナツ状のσ電子のつながりを環状電子雲という。ここには二重結合とか単結合の区別はまったくなく、一様に電子が分布している。σ電子6個が6本の結合上に分布しているので、計算上はすべての結合は1.5重結合ということになる。

表1に、ベンゼン、ナフタレン、アントラセンの物性の比較を示した。また、図B、図Cにベンゼンの結晶構造2)を示した。図Cには、ナフタレンの結晶構造を示した。さらに、図Cに、ベンゼンの分子性液体中での配向相関を示した。液体状態のベンゼンは、図Cのような配向相関であり、ベンゼン環どうしが平行に並ぶことはない。

物質名項目 ベンゼン ナフタレン アントラセン

外観 無色透明 白色の昇華性結晶 無色透明

融点(℃) 5.4 79.7 218

沸点(℃) 80.1 217.9

342

比重 0.883 1.168(22℃固体)

1.25

0.962(100℃溶融体)

2.実験方法

まず、試料を作成する。内径4.5(cm)、外径5.0(cm)、厚さ1cmの円柱状のリングをクレラップ(家庭用)で密閉する。密閉には、エポキシ樹脂系接着剤を用いた。約12時間放置して乾燥させた後、試料であるベンゼンを注射器で注入する。

次に、作成した試料を測定用セルに取り付ける。その際、試料が破れないように周りにゴムをはさんで取り付けた。

2.1 ベンゼンをゆっくりCooling、Heatingする実験

試料をエタノールの入った恒温槽に入れ20(℃)から−20(℃)までゆっくりCoolingする。Coolingする過程において、PZT(PbZrO3とPbTiO3をほぼ等量含む固溶体)間の距離を40(mm)にした時の波形、距離は40(mm)のままで試料を15度回転させた時の波形、PZT間の距離を50(mm)にした時の波形、距離は50(mm)のままで試料を移動させて、試料なしの状態での波形、以上の4つについて、シンクロスコープ上に現れる波の時間変化を観察する。

パルスの高さを電圧として読み、パーソナルコンピュータによりその波形を保存する。この一連の作業を、冷却過程において数回行い、各温度におけるデータをとる。

温度が−20(℃)に達したら、再び20(℃)までゆっくりHeatingしていく。同様の作業を行い、Heating過程の各温度におけるデータをとる。

データをとる時、測定を行ったときの温度、時間をメモしておく。

2.2 べンゼンを急冷する実験

恒温槽を−20(℃)に保ち、恒温槽の中に、ベンゼンを入れ、常温から−20(℃)に急冷する。このとき、PZT間の距離を40(mm)にした時の波形、距離は40(mm)のままで試料を15度回転させた時の波形、PZT間の距離を50(mm)にした時の波形、以上の3つについて、同様、シンクロスコープ上に現れるパルスの高さを電圧として読み、パーソナルコンピュータによりその波形を保存する。この一連の作業を繰り返す。ベンゼンを入れた直後は、その波形に著しい変化が見られるため、小刻みにそのデータをとる。状態が安定してきたら、10分、20分、30分と間隔をあけて測定を行う。変化が見られなくなったところで測定を終わる。

−15(℃)、−10(℃)、−5(℃)、0(℃)についても同様に行う。

(4)パルス法

これは、パルス波が媒介中の一定距離を伝わるのに要する時間を測定して音速を求めるものである。パルス変調をしておくと、音波の時間平均のエネルギーが弱いので、試料の温度を変化させたりする作用が少なく、また送信部からの直接の誘導や、音波の多重反射等によって入る不必要な信号は、必要な信号とブラウン管軸上で分離することができる。これは、レーダーの方式がそのまま利用されたものであり、探傷器として工業的に利用されている装置と同じ原理である。特にゴム、その他の減衰の大きいものの測定では、他の方法に比べて優れている。

図Fにおいて、発信子と受信子の間の距離を、マイクロメーターによって変えれば、パルスが液中を通過するのに要する時間が変わり、その結果、ブラウン管上の画面が移動する。このことを利用して、ブラウン管上の掃引速度を十分速くして、受信パルスをブラウン管上に表しておく。次に、マイクロメーターを回すと、受信パルスが移動していく。予め基準となる受信パルスを決めておき、2本のカーソルのうち、1本を基準線と定め、マイクロメーターを1cm動かしたときに、受信パルスは移動する。この移動量を別の1本のカーソルで測定する。

具体的に式で示す。図Fより、水晶発信機、受信機との距離をL(mm)とする。この間を C(m/sec.)なる音速が走るのに要する時間 t1(sec.)は、

t1=L/C …(2.1)

となる。

次に、この間に、厚さd(mm)の試料を置く。この時、試料中の音速(縦波)を v1とする。前述したように、受信機と発信機との間を音波が走る時間 t2(sec.)を求めると、

t2=(L−d)/C+d/v1 …(2.2)

実際の測定により、得られるのは、Δt = t2−t1 なる値である。求めるのは、vlの値であるので、Δt、t1、t2の式より、

Δt=(L−d)/C + d/v1 − L/C = −d/C + d/v1 …(2.3)

となり、故に、

v1 = d・C/(Δt・C+d) …(2.4)

となる。

|

v1 = C/sinθ1 (C:エタノールの音速)

…(2.5)

(6)改良型回転板法

これは、試料中の縦波及び横波の速度を測定する方法である。最初に縦波のパルスが、最も高い角度に試料を設定する。この角度は、先に述べた回転板法における全反射より求める。

つまり、θ0=(θ’―θ’’)/2より求まる。この角度を中心角という。この中心角を回転させるとブラウン管上の画像が動く。その時シンクロディスプレイ上に現れるカーソルの位置をディジタルで計測すると同時に、その時の回転角θ2を求める。ただし、実際の回転角θ3は中心角を引いたものである。一般にnの値が大きいほど縦波の測定誤差は、小さくなる。次に、横波の測定について考える。

測定方法は、縦波の場合とほとんど同じであるが、縦波導出に関与する回転角θ3から、更に回転させると横波が出てくる。そこで、横波のパルスの最も高い角度をθ4とし、その角度から更に回転させる。その角度をθ5とする。この場合Δtは、シンクロディスプレイ上のカーソルの位置をディジタルで計測する。以上の各々の角度より縦波の速度及び、横波の速度を求める。これを式で示す。

縦波… v1= 2γd/(γ2+α2β2)

α = 0

β = sinθ2/C

γ = Δt + d{1―cosθ2}/C

(C:エタノールの音速、d:試料の厚さ)

横波… vt=2γd/√{γ4+2(α2+β2)γ2d2+(α2-β2)d4}

α = sinθ4/C

β = sinθ5/C

…(2.6)

γ = Δt + d(cosθ4−cosθ5)/C

(7)吸収の測定

縦波の吸収

試料を外した状態にしておいて、シンクロスコープ上に現れるパルスの高さを電圧V0 として読む。次に試料に対して垂直に音波が入射する位置、即ち中心角

θ0 に試料を置く、この時のパルスの高さも先と同様、電圧 V1

として読む。このV0 、V1 より、見かけの吸収 L1’

は、

L1’ = 20log10V0/V1 …(2.7)

が求まる。このLl’は、吸収であるが、試料と液体との境界面における反射による損失Lr も含まれる。

よって、真の吸収Llを求めるには

L1 = L1’-Lr …(2.8)

となる。Lr は試料及び、液体の密度をρ、ρ0、r12=ρv1/ρ0Cとすると

Lr = 20log10(1+r12)2/4r12 …(2.9)

として求まる。

|

横波の吸収

試料を改良回転板法における θ4

、即ち横波が最大となる角度に合わせる。この時、縦波と同様にパルスの高さをV2 として読み取る。これにより見かけの吸収 Lt’

は

Lt’ = 20log10V0/V2 …(2.10)

が求まる。以下の方法は、縦波の測定と同様の方法をとる。

(8)実験装置

図Hに本実験で用いた音速の測定装置を示した。

・恒温槽 (HETO、TYPE CB7)

・測定用セル (超音波工業、AC-M2型)

・シンクロスコープ (HITACHI DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE VC?6065)

・温度測定用熱電対 (岩通、TYPE(K))

・PULSE/FUNCTION GENERATOR (HEWLETT PACKARD)

・TEMPERATURE CONTROLLER (YAMATO、SR?31)

・MULTIMETER (岩通)

・パーソナルコンピュータ (NEC PC?9801VX)

・フロッピーディスクドライブ (TEAC FD-33S)

・試料(ベンゼン) 吸収スペクトル用純溶媒(和光純薬工業株式会社)

測定条件:シンクロスコープ 〜 TIME DIV = 5(μsec)、DLY = 0.945(m/sec)

PULSE/FUNCTION GENERATOR 〜 10(V)、1(MHz)

3.結果と考察

3.1 吸収について

ベンゼンを20(℃)から−20(℃)までゆっくりCoolingした過程と、−20(℃)から20(℃)までゆっくりHeatingした過程における吸収(L)の温度変化を図1に示す。Cooling過程においては、温度が−5(℃)になるまでは、吸収はほとんど見られなかったが、−5(℃)から吸収が急激に大きくなった。−5(℃)以下においては、吸収はほぼ一定(約30dB)になった。これは、ベンゼンが液体状態から結晶化(長距離秩序の発達)したため超音波が散乱され、吸収が大きくなったと考えられる。一方、ゆっくりとHeatingする過程においては、温度が融点5(℃)にかけて、著しく吸収が小さくなった。これは、ベンゼンが液体状態であるにもかかわらず、短距離秩序が残っているためである。

液体―固体相転移において、このような超音波吸収のヒステリシスは、極性分子液体や会合性のある液体によく見られる。つまり、液体ベンゼンは、単純な液体ではなく、液体ベンゼンの分子間の相互作用は非常に重要である。参考のために、図3にCoolingとHeatingの速さの割合を示した。1時間に約7(℃)の割合でCooling、Heatingを行った。十分ゆっくりCooling、Heatingを行ったので、ベンゼンの超音波吸収のヒステリシスは、本質的なものである。

図4から図8に示したグラフは、ベンゼンを異なる5つの温度でそれぞれ急冷したときの、吸収(L)の時間変化である。急冷温度が低いほど、吸収が早く大きくなる傾向がある。また、急冷する温度に関係なく吸収のピークは約50〜60(dB)とほぼ一定となり、時間の経過とともに吸収は、徐々に小さくなっていった。これは、急冷初期の吸収の小さい段階では、ベンゼンがアモルファス状態になっていると考えられる。この時のベンゼンの状態は、徐々にクラスター(結晶ではないが結晶に近い塊)をつくはじめ、そのクラスターの位置と向きはランダムである。その後、クラスターがランダムな位置で、ランダムな方向のまま大きくなり、超音波が散乱されて吸収が大きくなったと考えられる。後期過程では、吸収は時間の経過とともに小さくなっていった。この理由としては、大きくなったクラスターが小さい結晶粒子に変化して、個々の結晶粒子の方向がそろい始めることが考えられる。つまり、結晶化に伴い滑らかな界面が形成され、かつ、結晶粒子の成長に伴い、界面が減少した結果、超音波の散乱が少なくなった。このことから、後期過程では、ベンゼンが結晶化したことがわかる(図15)。

このように、ベンゼンを急冷すると、急冷初期の段階では、吸収が大きくなり、急冷後期の段階になると吸収は時間の経過とともに小さくなった。これは、ベンゼンが、急冷初期段階ではアモルファス状態になり、後期段階では、アモルファス状態から結晶化していったことがわかる。

次に、ベンゼンが結晶化するときの時間をtcとし、この時間をCrystallization Time(min.)とする。この tc と温度の関係を、図9に示す。このグラフから、ベンゼンが結晶化するまでにかかる時間は、急冷温度がベンゼンの凝固点より低いほど、短くなり、凝固点に近い温度では結晶化するまでに非常に長い時間がかかっていることがわかる。これは、急冷温度が低いほど、ベンゼンが早く結晶化して安定な状態になろうとしていることを示している。

また、吸収の時間変化のグラフより、急冷温度が低いほど吸収が早く大きくなる。その原因としては、冷却する温度が凝固点より低すぎたため、ベンゼンが、結晶化できず、分子どうしがクラスターをつくり、そのクラスターがランダムなまま固まってしまったと考えられる。これにより、超音波の散乱が顕著に現れ、吸収が大きくなったと考えられる。その後、吸収が時間の経過とともに小さくなっていることから、ベンゼンが結晶化したことがわかる。

ところで、先に述べたように、ゆっくりとCoolingする過程においては、ベンゼンは、凝固点以下の温度で液体状態から、結晶化した。結晶化したときの吸収は、約30(dB)であった。ところが、急冷する過程においては、各冷却温度とも吸収のピークは50〜60(dB)になった。この原因としては、ベンゼンの分子がクラスターをつくり、そのクラスターが、ランダムな方向を向いて、ランダムな方向のまま成長したためであると考えられる。そのため、超音波の散乱が多くなり、急冷した時の吸収は、ゆっくりCoolingした過程で結晶化した方より大きくなったと考えられる。

3.2 ベンゼンの音速について

ベンゼンを20(℃)から-20(℃)までゆっくりCoolingした過程と、−20(℃)から20(℃)までゆっくりHeatingした過程における、ベンゼンの音速の時間変化を図2に示す。グラフからわかるように、ゆっくりCooling、Heatingした過程においては、音速は、ほぼ一定になっている。

次に、ベンゼンを異なる5つの温度で急冷したときの、ベンゼンの音速の時間変化を図10から図14に示す。0(℃)、−5(℃)、−10(℃)で急冷したときのベンゼンの音速は、ほぼ一定になっている。ところが、−15(℃)、−20(℃)で急冷したときの、ベンゼンの音速は、時間の経過とともに大きくなっている。

先に述べたように、ゆっくりCoolingした過程においては、ベンゼンの音速は、温度に関係なくほぼ一定であった。しかし、急冷した過程では、急冷する温度がベンゼンの凝固点より低くなればなるほど、ベンゼンの音速は、時間の経過とともに大きくなっていく傾向がある。この理由については、今のところわかっていないが、音速が大きくなるということは、超音波が伝わる媒質が硬いということであり、ゆっくりCoolingした過程で結晶化したものより、急冷した過程で結晶化したものの方が、硬くなっていると考えられる。また、ゆっくりCoolingした過程と急冷した過程とで音速の時間変化が異なっていることから、急冷した過程では、ベンゼンの分子が結晶化する際に欠陥や配向性が生じたために、ゆっくりCoolingした過程で結晶化したものとは、異なった結晶が作られたと考えられる。この理由としては、急冷により初期段階において、配向がランダムで小さい粒状の結晶ができ、その粒状の結晶どうしがクラスターを作った。しかし、粒状の結晶一つ一つがランダムな配向性を持っているため、通常の結晶の大きさまで成長することができず、界面が細かくなったため、ゆっくりCoolingしてできるような通常の結晶より硬くなったということが考えられる。

4.結論

ベンゼンを急冷するとアモルファスになり、その後、結晶化する。また、急冷温度が凝固点に近いほど、結晶化するまで非常に長い時間がかかる。

ベンゼンは、単純な液体ではなく、液体のベンゼンの分子間の相互作用は非常に重要である。

5.参考文献

1)“有機化学”、竹内敬人著、岩波書店、(1998)

2)“The crystal structure of benzene

at −3(℃)”, E. G. Cox, F.R.S., D. W. J. CRUICKSHANK

AND J. A. S. Smith, Proc. Roy. Soc. A 247 , 1(1958)

3)、4)“理化学辞典”、玉水文一他7名、岩波書店、東京、(1971)

“有機合成化学”、鈴木仁美著、岩波書店、(1997)

6.謝辞

本卒業研究を行うにあたり、阿部洋助手と吉崎陽代教授に多大なご指導、御鞭撻を承りましたことを、この場を借りて厚く感謝致します。

今後も、変わらぬ御活躍をお祈りして、謝辞とさせて頂きます。

平成12年3月1日

14班 5番 桜井 徹

![]() Back

to Department of Materials Science and Engineering

Back

to Department of Materials Science and Engineering

Last Modified: April 1, 2009