2025/12/15 小橋 史行

〇論文等タイトル及び掲載媒体

1.査読論文

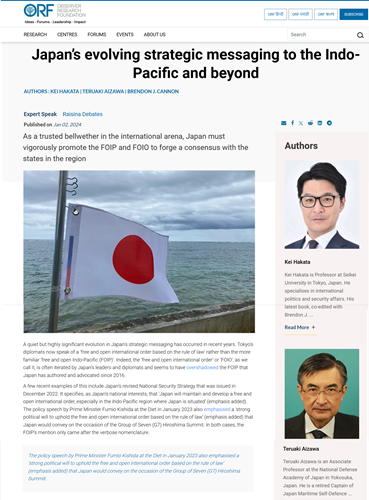

Ⅷ Japan, GLOBAL VISION OF FREE AND OPEN SPACES Creating Connectivity in

the Modern World, Observer Research Foundation& Heritage Foundation,

August 2025, pp. 136-146.

(内容)

自由で開かれたインド太平洋(FOIP)の軌跡と今後の展開について提言した。

2.論説

「強国ドイツを覚醒させたプーチン、4年後に予想されるロシア侵攻に備えを本格化 軍備拡充・核シェルター整備から海外移住まで、国民に広がる安保意識

」

日本ビジネスプレス、 2025年8月。

(内容)

ロシア侵攻に備えを進めるドイツの現状について解説した。

備 考

本件は、論文投稿時に部外意見発表手続きを実施済み。